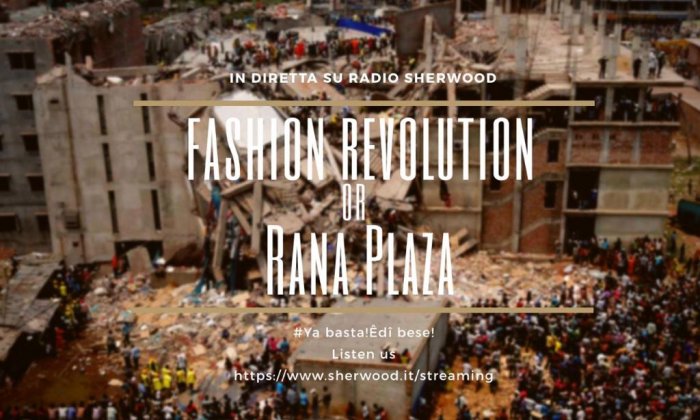

Camminare Raccontando - Fashion Revolution or Rana Plaza

A cura dell'associazione Ya Basta Edi Bese

Se oggi è impossibile ignorare le conseguenze catastrofiche dell’industria della moda, è in seguito ad una triste vicenda accaduta nel 2013 e tragicamente nota in tutto il mondo, il cui settimo anniversario anniversario è ricorso proprio la settimana scorsa

Ci troviamo in Bangladesh, nel distretto industriale di Savar, nell’area di Dhaka. L’edificio è il Rana Plaza, che ospita stabilimenti tessili in cui si producono capi d’abbigliamento in subappalto per conto di multinazionali, quasi tutte europee. Primark,(irlandese) Mango (spagnola), Benetton (italiana). POi

Artsana, coin/Ovs, Teddy, H&M, Zara, Adidas.

La maggior parte dei lavoratori sono donne perché nel paese un impiego del genere è l’unica forma di emancipazione femminile.

È il 24 aprile 2013 e sembra un normale giorno di lavoro: turni di 12 ore, clima di paura, alienazione, pochi metri quadrati a testa, scarse condizioni igieniche, sicurezza assente.

Le crepe nei muri erano state notate già da un paio giorni da alcuni operai.

Questi avevano espresso preoccupazione ma erano rimasti inascoltati e i dirigenti della fabbrica avevano mandato la security a spingere dentro gli operai terrorizzati e che non volevano entrare, come se nulla fosse. Eppure i piani inferiori dell’edificio, che ospitavano una banca e alcuni negozi, erano stati fatti chiudere.

Il 24 aprile alle 8:45 diventa tragedia. L’intero edificio di otto piani del Rana Plaza crolla. Si scava tra le macerie per settimane, e nei giorni successivi si dirà che il numero preciso di morti è 1134; i feriti oltre 2500. Per tutti i sopravvissuti resta un clima di paura, forti traumi. Moltissimi perdono il lavoro. A quasi tutti i familiari delle vittime non viene concesso alcun risarcimento, perché risulta difficilissimo, quasi impossibile, pagarsi i test del DNA.

Vengono però chiusi sedici stabilimenti, in totale, fra Dacca e Chittagong. Vengono accusate oltre venti persone e arrestati il proprietario dello stabile e alcuni addetti dell’impresa di costruzione.

Continuano a non arrivare risarcimenti, perché molte aziende responsabili non ammettono di esserlo.

Tra le prime c’è la veneta Benetton, che conosciamo per il suo disprezzo verso i diritti delle popolazioni e dei lavoratori di qualunque continente. La stessa Benetton che, quasi due anni dopo il crollo del Rana Plaza, si rifiutava di risarcire le vittime.

C’è stata negli anni una mancanza di responsabilità: ad oggi, la maggior parte delle 29 industrie responsabili non ha ancora ammesso le proprie colpe, nè fatto la sua parte per ripagare le vittime.

Dalla tragedia del Rana Plaza in poi, è stato impossibile ignorare che l’industria della moda non si contempla l’etica, e in nome del profitto si sacrifica, letteralmente, la vita.

Soprattutto perché tragedie simili non sono isolate: a dicembre, sempre del 2013, in un altro stabilimento era scoppiato un incendio ed erano morte 112 persone sempre a Dacca. E senza andare troppo lontano, come dimenticare la strage di Prato? Una tragedia del lavoro nero e dell'immigrazione nel distretto tessile cinese che probabilmente contiene la più grande contraddizione, appunto, tra immigrazione e sfruttamento nel lavoro. Sono morti in sette, mentre lavoravano, nella zona Macrolotto di Prato. Erano incastrati sotto i detriti del tetto distrutto nel rogo.

Secondo i dati è dal 2005 muoiono migliaia di lavoratrici e lavoratori del tessile.

Non è un caso se la maggior parte delle fabbriche tessili, principalmente legate all’abbigliamento sportivo e al fast fashion, delocalizzano i loro stabilimenti in Paesi come il Bangladesh. Qui, infatti, i salari sono molto bassi e non c’è nessuna regolamentazione a riguardo. Lo stesso vale per la sicurezza sul lavoro: inesistente. I sindacati non esistono. Motivo per cui, in quelle famose giornate di aprile 2013, i lavoratori e le lavoratrici non hanno potuto protestare o scioperare e sono dovuti tornare a lavoro.

3,6 milioni di persone sono occupate nel tessile in Bangladesh, ed è facile immaginare che dietro questo dato, in un Paese altrimenti ad alti indici di povertà, si nasconda il ricatto lavoro O vita.

Per molti un lavoro in fabbrica è occasione di riscatto, specialmente per le donne. Ma a che prezzo? L’obbligo è produrre un centinaio di capi al giorno, i turni possono arrivare anche a 14 ore.

Il salario minimo è quasi tre volte inferiore alla somma che consentirebbe la sussistenza.

Nel 2018 è stata presentata una richiesta di aumento del salario e riforma delle condizioni di lavoro, ma il Governo è stato ben attento a vararla senza che incidesse troppo sulle esportazioni e i rapporti commerciali con l’estero.

Così, per le aziende statali il diritto di sciopero non è impedito ma è sottoposto a complicate procedure di autorizzazione da sottoporre al Governo, il quale può decidere arbitrariamente di concedere il permesso per manifestazioni e scioperi. Inoltre, i sindacati sono autorizzati e registrati solo se hanno l’adesione di almeno il 30% degli operai di uno stabilimento. E possono essere guidati solo da operai interni allo stabilimento: questo implica che il datore può liberarsi dei rappresentanti sindacali, licenziandoli. È comunque rimasta attiva la Polizia Industriale. e Per gli operai di aziende straniere o che producono per l’export, non è garantito il diritto di sciopero.

Lo sviluppo dell’industria tessile in Bangladesh ha contribuito all’aumento delle disuguaglianze, che hanno visto i poveri restare poveri e soltanto pochissimi arricchirsi .

Senza contare che l’industria tessile è una delle più devastanti e impattanti anche dal punto di vista ambientale. E nel particolare caso del Bangladesh, ricordiamo che è il paese più colpito dalla crisi climatica.

La storia del Rana Plaza ci parla di ingiustizie, sfruttamento, disuguaglianze globali e moderna schiavitù. E mostra come tutto di questo sistema sia interconnesso: oggi, nella pandemia globale, si è fermata anche l’industria della moda e questo ha significato un considerevole peggioramento delle condizioni di lavoratrici e lavoratori nel sud-est asiatico. Tutto si spiega guardando alla catena globale in cui rientra l’industria tessile. Generalmente i grandi marchi che subappaltano, pagano solo alla consegna. Le conseguenze dell’annullamento degli ordini ricadono dunque sulla parte più in basso della filiera produttiva, cioè su milioni di lavoratrici e lavoratori che stanno già pagando le conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.

L’epidemia ha causato il freno della produzione industriale per diversi motivi: all’inizio, mancanza di materie prime. Poi un calo o un blocco degli ordini provenienti da Europa e Nordamerica. Infine, l’arrivo e la diffusione del virus nei Paesi.

la conseguenza di ciò è come sempre distribuita in modo ineguale. Non tutti pagano allo stesso modo, e in questo caso, chi paga di più sono i Milioni di lavoratori rimasti senza salario e senza tutele.

In Cambogia e Filippine, altri poli dell’industria tessile, si denunciano contagi negli stabilimenti per mancato rispetto delle norme di sicurezza. In Sri Lanka gli operai sono senza stipendio da marzo e in altri Paesi come Myammar e Cambogia i governi usano il virus come pretesto per sospendere l’attività dei sindacati o limitare le libertà dei lavoratori.

Dal 2013 esiste una campagna il cui slogan chiede “Who made my clothes”? cioè Chi ha prodotto i miei vestiti? Se la risposta a questa domanda racconta storie di sfruttamento, è anche ricordando episodi come quello del Rana Plaza, che sappiamo, con sempre maggior convinzione, da che parte stare.

loading...

loading...